(Refutación a dos artículos que en fecha reciente han cuestionado el papel de la jerarquía eclesial cubana en la coyuntura de crisis que atraviesa el país)

“Una luz en la oscuridad, un arroyo de

agua viva; un cantar a la esperanza,

quiere ser tu Iglesia, quiere ser tus manos,

quiere ser tu voz…” (Canto religioso)

agua viva; un cantar a la esperanza,

quiere ser tu Iglesia, quiere ser tus manos,

quiere ser tu voz…” (Canto religioso)

La reunión de cuatro horas que tuvo lugar el pasado 20 de mayo entre el cardenal Jaime Ortega y el presidente Raúl Castro, invita a reflexionar sobre dos artículos que recientemente han cuestionado el papel de la jerarquía eclesial cubana en la coyuntura de crisis que atraviesa el país. Me refiero a “Cuban Cardinal says too little, too late”, de Andrés Oppenheimer, rebatido ya con gran acierto por Orlando Márquez, director de la revista católica Palabra Nueva, y a “El Cardenal y el huelguista”, de Dora Amador, conductora del programa radial “Radio República”, voz del Directorio Democrático Cubano. Estos escritos fueron motivados por la entrevista al Cardenal publicada por Palabra Nueva, “Nuestra voz es un llamado al diálogo.”

Lo primero que llama la atención del artículo de Oppenheimer es su título: “El Cardenal dice muy poco, y muy tarde.” ¿Poco y tarde con respecto a qué? Infiero que hay aquí un reclamo tácito dado el hecho de que esta entrevista sale después de la muerte de Orlando Zapata. Pero, ¿no hay acaso otro huelguista en peligro de muerte? ¿No estaban las Damas de Blanco (antes de la entrevista y gestiones del Cardenal, por cierto) imposibilitadas de marchar? ¿Por qué abuchear, diciendo que llegó tarde a la fiesta, a una de las pocas instituciones que busca fungir como mediadora entre el Estado y el pueblo, a través del diálogo y la intervención diplomático-religiosa? ¿Quiere Oppenheimer que Jaime Ortega deje de ser sacerdote, para convertirse en guerrillero urbano, acuartelándose en Habana 152 esq. a Chacón?

De lo que sí hay muy poco, pero en el artículo de Oppenheimer, es de un análisis a fondo de la consistencia y modalidades con que la Iglesia ha demandado y propiciado cambios para Cuba. Con razón Márquez remite al columnista de El Nuevo Herald al compendio de homilías en las que el Cardenal se refiere el hundimiento del remolcador 13 de marzo, la pena de muerte y los derechos humanos en Cuba, entre otros temas no menos delicados. Yo incluiría sus Cartas Pastorales en la recomendación de lectura.

El director de Palabra Nueva apunta también a la falta de ética profesional en el periodista al llamar por teléfono a Fariñas, (y no al Cardenal, objeto de crítica de aquel), actitud que responde a agendas preconcebidas y no a la indagación en las fuentes que caracteriza al buen periodismo. De la llamada telefónica al huelguista, Oppenheimer infiere (¿ratifica?) que la Iglesia no se opone más al gobierno para no perder privilegios. ¿Cuáles? No dice. Si es la posibilidad de contar con una prensa, el columnista (y sobre todo los cubanos) debemos estar contentos de que el clero y los laicos quieran conservar sus logros (y no ‘benefits’, como le llama). Opina también que el “tímido” reclamo del Cardenal responde a la presión de otros prelados. ¿Quiénes? Tampoco aclara.

Si la Iglesia buscara alianzas fáciles, ¿dónde ubicar la explícita negativa de esta institución “a sumarse a una alianza entre marxistas y cristianos para desarrollar su misión en Cuba” (Jaime Ortega, “Nuestra voz…”), actitud que le ha valido autonomía y gestión pastoral, esta última, su razón de ser? Llama la atención que ni siquiera la explicitación que ha hecho la Iglesia cubana de su diferenciación de movimientos cristiano-marxistas como la teología de la liberación, sea suficiente para sus atacadores.

Cuando Oppenheimer dice que Ortega no es “héroe en su libro,” pues no tiene el perfil de otros prelados latinoamericanos que han sacrificado su vida por intervenir en contra de regímenes opresivos ¿estará pensando en Monseñor Oscar Arnulfo Romero, buscador de puntos en común entre cristiandad y marxismo? El 24 de marzo del 2010 se cumplieron 30 años de su asesinato. Reviso los archivos de The Herald. No hay columna de Oppenheimer sobre ello. Repaso también Crónicas de héroes y bandidos. Romero no figura entre los últimos. Pero como intuí, tampoco entre los primeros.

Segundo acto: La ira de la ex novicia

Aparece en escena Dora Amador, ex novicia y ex columnista de El Nuevo Herald. Después de trabajar para dicho periódico de 1989 a 1998, Amador toma la peculiar decisión de retornar a Cuba a hacerse monja de la orden de las Misioneras del Sagrado Corazón. A los tres años de vida conventual habanera, regresa a Miami —por razones no del todo explícitas— en condición de laica. Ahora, en el 2010, trae intriga y violencia verbal a este drama.

Su artículo “El Cardenal y el huelguista” echa mano al ya socorrido macartismo de ciertos exiliados. Amador menciona como parte de una “agenda maligna” (…) “al Cardenal, al obispo José E. Serpa, de Pinar del Río, a Alfredo Petit y compañía, ¡Ah! Y al párroco de Santa Rita, Monseñor Félix Pérez Riera, miembro de la Seguridad del Estado”, información que dice haber confirmado “por medio de otras fuentes” (“El Cardenal…”).

De las acusaciones conspirativas la ex novicia pasa al ataque personal contra el Cardenal. “¿Qué habita en su corazón, Jaime Ortega?”, le dice. Y continúa: “Usted es un anticristiano si no se pone del lado de los presos enfermos, si no le exige al gobierno cubano que los libere. Por su mente no ha pasado, ¿no es cierto? Cobarde.” Para rematar, le llama ‘fariseo cubano.” ¿Qué dirá ahora cuando gracias a la intercesión del Cardenal, se ha iniciado ya el traslado de algunos de los prisioneros de la Primavera Negra?

En contraste, a Fariñas le llama “un Cristo viviente.” Algo anda mal. No es coherente que personas supuestamente cristianas veneren formas de auto aniquilación que nada tienen que ver con la doctrina de una iglesia, de la cual dicen ser seguidores. ¿Por qué en lugar de envalentonar más a Fariñas, manipulándolo con llamadas al hospital Arnaldo Milián Castro en Santa Clara, quizás desde La Carreta, no lo instan a preservar la vida, el más caro regalo de Dios?

Amador llama “cínico” al arzobispo, cuando éste critica el tratamiento del tema cubano desde el exterior: “Esta fuerte campaña (…) contribuye a exacerbar aún más la crisis. Se trata de una forma de violencia mediática, a la cual el gobierno cubano responde según su modo propio”, expresa Ortega, quien condena también la reaparición de mítines de repudio en La Habana. No entiendo el exabrupto de la ex novicia. ¿Acaso desconoce la burda manipulación de Oscar Haza, quien de lunes a viernes se empeña en entorpecer y complicar aún más el destino de nuestra nación y sus ciudadanos, desde su cómodo estudio de televisión? ¿Desconoce eventos como la indecente irrupción de Gina Romero, de Noticias 41, en el hospital donde se recuperaba Pánfilo, para entrevistarlo, ganando rating para el canal a costa de poner en peligro a su entrevistado, y violando todo código de ética periodística?

Pero no hay que ir tan lejos. Fue la propia Janisset Rivero (una de las líderes del Directorio Democrático Cubano, al cual pertenece la ex novicia), quien llamó a su contacto en La Habana, con instrucciones a la madre de Zapata Tamayo para que fuera a hacer una declaración de prensa, en vez de a ver a su hijo moribundo. ¿No es éste un perfecto ejemplo de acosadora violencia? ¿Será que la violencia en Miami, de tan ubicua, ha sido incorporada hasta por los feligreses de sus templos? ¿Será que las propias palabras de Amador son sinécdoque de una ciudad acéfala y virulenta?

Puede ser también que la ex novicia no entienda bien al Cardenal cuando lo increpa: “Dime Jaime, ¿cuándo en Miami el gobierno ha lanzado una turba contra los cubanos en la isla?” Señora Amador, le explico: “Jaime” no se está refiriendo, obviamente, a la violencia del gobierno cubano hacia Miami. Se está refiriendo a la violencia de Miami contra Miami, que de tan incorporada, usted no percibe como tal. Se está refiriendo a la bomba en el Museo de Arte Cubano, a la del garaje en casa de María Cristina Herrera, fundadora del Instituto de Estudios Cubanos. A una ciudad que en lugar de enjuiciar a consumados terroristas que la habitan, nombra calles en su honor. A los cocteles molotov, a las pedradas y asedios verbales antes los cuales la profesora Uva de Aragón ha dicho que le dan la misma vergüenza que los actos de repudio en Cuba. ¿Por qué en lugar de tanta ‘operación ID’, no identificamos a los violentos de nuestro patio?

No he encontrado ni en sus artículos de Palabracubana.com, ni en sus columnas de El Nuevo Herald, referencias a estos asuntos. Si usted, al igual que Oppenheimer, ha dicho frases como: “If the Bush administration fails to deport suspected Cuban exile terrorist Luis Posada Carriles, it will make a mockery of its war on terror” (The Miami Herald, May 20, 2005), por favor, refiérame la cita y acepte mis disculpas.

Tercer acto: Nuevos actores en escena

La reciente reunión del Cardenal Ortega y del Presidente de la Conferencia Episcopal Dionisio García Ibáñez con Raúl Castro no es un hecho sorprendente, pues la Iglesia, por años ha buscado entrar en un diálogo constructivo con el gobierno cubano que posibilite su apostolado. Ha sido un camino lleno de tropiezos, pero también de logros graduales y contundentes.

Antecedentes a este tipo de negociación se encuentran en la excarcelación de un gran número de prisioneros en 1988, tras la gestión de la Conferencia Católica de Estados Unidos, los obispos cubanos y el Gobierno; y también diez años después, tras la visita del papa Juan Pablo II a Cuba. Sin embargo, nunca antes los prelados cubanos se han desenvuelto con el protagonismo con que lo han hecho en las recientes conversaciones. El hecho de que la Iglesia cubana esté en el ojo del ciclón, y con capacidad de apaciguar sus vientos, es inédito.

Lo que el profesor de Harvard Jorge Ignacio Domínguez llamó en 1989 la transformación de una Iglesia en Cuba en una Iglesia de Cuba y para Cuba, ha alcanzado una dimensión novedosa en los últimos días. Domínguez se refirió al Concilio de Puebla en 1979 auspiciado por el CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano), como detonante para una nueva era en la Iglesia de la Isla (Cuban Studies 19). Temática fundamental de dicho concilio fue la preocupación por los pobres en Latinoamérica. La Iglesia cubana, en sintonía con la tónica del evento, contextualizó y repensó su papel dentro del momentum revolucionario en el que ineludiblemente se hallaba y halla inserta. Optó por participar, por entregarse a su pueblo, retando casi veinte años de nefastas políticas gubernamentales, y resistiéndose a seguir siendo excluida. El vaticinio y exhortación de Monseñor Azcárate en 1979 (“hace falta una Puebla para Cuba”), comenzaría a hacerse realidad en la década entrante.

Se inaugura entonces un período de análisis conocido como Reflexión Eclesial Cubana (REC), que culminaría en 1986 con el Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC). El ENEC produjo no sólo logros concretos como la creación de un Cáritas en Cuba en 1991, la formación de grupos de laicos en todo el país, las asambleas interdiocesanas, un incremento de órdenes y congregaciones religiosas, así como la aparición de publicaciones católicas socio-culturales dirigidas por laicos. Se produce algo incluso más significativo: la solidificación de una autoconciencia religiosa de cara a la realidad cubana, desde el afianzamiento de su institucionalidad. Este deseo de reinserción en la realidad o “cubanización” de la Iglesia sería acogido por todos (pueblo y Estado) con buenos ojos, sobre todo en la precariedad del Período Especial que en pocos años se advendría.

El documento final del ENEC representó el esperado viraje en las relaciones Iglesia-Estado en Cuba. Pero no sólo porque incluía una crítica severa a las férreas políticas del Gobierno hacia esa institución a partir de 1959, sino también porque aludía a genuinos puntos de confluencia entre la Iglesia, los laicos, y el proyecto nacional al que aquella quería contribuir. De esta forma, si bien reprochó sin titubeos los obstáculos a las celebraciones religiosas, así como a la institucionalización del ateísmo en la educación, la propagación del aborto y otras consecuencias de la antirreligiosidad oficialista, no dejó de celebrar la expansión y calidad de la educación en Cuba, la promoción de la cultura, el valor de un sistema público de salud y otros logros alcanzados después de 1959.

La Iglesia cubana, “encarnada, orante y misionera”, reclamó y obtuvo un lugar dentro de nuestra historia. Resultados concretos del ENEC fueron, en el mismo 1986, la sustitución del lenguaje discriminatorio hacia los católicos, por otro inclusivo y respetuoso en una de las resoluciones del Tercer Congreso del Partido Comunista. Al mismo tenor se abrían en 1991 las filas del Partido al ingreso de los no creyentes. Y en 1992 la Reforma Constitucional haría explícita la negación a prácticas discriminatorias a otros por su religiosidad.

No puede decirse, sin embargo, que después de estos cambios la relación entre la Iglesia y el Estado ha sido una panacea. La caída del campo socialista marcó el inicio de una crisis insuperada para el país. En este contexto, la Iglesia no vaciló en alzar su voz con la Carta Pastoral de 1993, “El amor todo lo espera.” En dicho documento, Monseñor Ortega criticó lo que consideró fallas institucionales (excesiva ideologización de estructuras cívicas que deberían tener un basamento más bien ético) y el deterioro creciente de la sociedad cubana, no sólo material, sino también moral y psicológico. Desde el Granma se lanzaron ataques que demeritaron lo que creo fue un punto central de aquella misiva: la invitación a un diálogo en búsqueda de soluciones.

No obstante, llamada a promover esta cultura del diálogo, la Iglesia no ha buscado ni descanso ni acomodo. Una lectura cuidadosa de otras Cartas Pastorales como la de 1999 (“Un solo Dios Padre de todos”), así como de los editoriales y artículos publicados por Espacio Laical, ilustra como esta institución, ajena a triunfalismos vacuos, no ha temido discutir asuntos álgidos de la realidad cubana. En sus más recientes editoriales exhorta al gobierno a implementar los esperados cambios económicos (“Hora de definiciones”) y a expandir las reuniones de la nación y la emigración a una perspectiva más pluralista y participativa, en que la diáspora no sea un mero agente pasivo (“La nación y la emigración: la urgencia de un diálogo”). ¿No es éste acaso el tipo de transición gradual y no violenta que buscamos los cubanos de buena voluntad?

La convocatoria al diálogo lanzada por la Iglesia Católica en 1993 ha sido finalmente escuchada por el presidente Raúl Castro. Para los que prefieren enfocarse en la supuesta manipulación detrás de estas conversaciones: ¿cuánto valen la vida del huelguista y de los presos enfermos? ¿Y cuán riesgoso no es el reconocimiento de nuevos actores en una obra cuyo único protagonista hasta ahora ha sido el Estado cubano?

Cuarto acto: Una luz en la oscuridad

Amador y Oppenheimer yerran al desestimar la voluntad y capacidad de la Iglesia de propiciar cambios. Obvian las contribuciones concretas con las que, desde su pastoral social, ha apostado por una Cuba mejor. Pasan por alto la apertura de comedores para ancianos en las parroquias, la Pastoral Carcelaria, la ayuda a los que viven en extrema marginalidad y a los migrantes internos, así como la encomiable labor de esta institución con los enfermos, ejemplo de lo cual es el trabajo del Padre Fernando de la Vega, al frente del Proyecto Sida. Prefieren, al menos Amador, apuntar con el dedo a presuntos sacerdotes “agentes.”

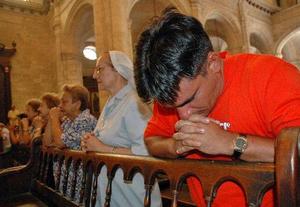

Por mi parte, opto por recordar el impacto positivo que tuvo en mí la Iglesia cubana. Crecí guiada por la humildad y la sabiduría de los salesianos Higinio Paoli y Bruno Roccaro. Italianos, pero aplatanados desde su llegada a la Isla en los setenta, implementaron en la María Auxiladora de Teniente Rey y Compostela el concepto sanjuanbosquiano de “oratorio”, un espacio de aprendizaje y diversión donde crecieron generaciones enteras de niños de la Habana Vieja, a quienes en los peores momentos de crisis, se les ofrecía una cena diaria. A nuestro templo asistió el arzobispo, en incontables ocasiones, a celebrar misa.

Podría mencionar también las famosas “Convivencias” salesianas y diocesanas, espacios de reflexión y acogida a todos los jóvenes cubanos; la subida al Pico Turquino, donde celebramos misa al pie del busto de Martí, en momento conclusivo de uno de esos encuentros; los ensayos corales para la misa del ENEC, donde interpretaríamos esa maravillosa misa cubana de Ortega, el músico; las visitas de domingo al asilo de Santo Venia o a los enfermos de la diócesis. Al contrario de lo que sugiere Amador, la organicidad con que ocurrían y ocurren estos eventos es señal de la profunda coherencia entre la jerarquía, el resto del corpus sacerdotal y los laicos.

Otro de los momentos fundacionales de esta Iglesia cubana es su interés en el patrimonio cultural de la nación. Recuerdo ahora la edición y ensamblaje a mano de la revista Vivarium en el propio arzobispado, proceso al que colaboré junto a mis profesores de Filosofía de la Universidad de La Habana, quienes por ese tiempo se habían convertido al catolicismo. Fundamental fue entonces para ellos ―y ha seguido siendo, para todos― la figura de Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, quien desde el ejercicio de su espiritualidad e intelecto ha sido promotor incansable del ecumenismo y el pensamiento religioso y filosófico. Gracias a su marcado interés por la cultura, las puertas del Seminario se abrieron al público habanero con aquellas charlas de finales de los ochenta y principios de los noventa, entre las que se cuenta la de Manuel Moreno Fraginals y otros prestigiosos profesores de la Universidad de La Habana. Hoy, con las mismas intenciones, se abren al pueblo cubano de dentro y fuera de la isla las páginas de Palabra Nueva, revista de la cual también es fundador el Padre biznieto de patriota.

Es el liderazgo sabio de Jaime Ortega y Alamino —a quien Juan Pablo II nominó cardenal en el Consistorio del 26 de noviembre de 1994—, de Monseñor Carlos Manuel de Céspedes y de otros líderes eclesiales, lo ha posibilitado el florecimiento de esta iglesia de amor. Desde ella se fomentan alternativas para la fecundación de una conciencia cívica, que tanta falta hace a una nación afectada por la emigración y la separación familiar, el embargo de Estados Unidos, el auto embargo mental de quienes se oponen a cambios inminentes, la corrupción (reconocida ahora por sus propios dirigentes) y otros males. El que no reconozca que esta función de revitalización de la autoestima colectiva llevada a cabo por Iglesia cubana, es el resultado de una jerarquía clara en sus propósitos y firme y amorosa en el compromiso con su pueblo, es que no quiere realmente lo mejor para su patria.

Yo al menos, esa es la Iglesia que conozco. Una que ha buscado puntos de contacto con el proyecto nacional revolucionario cubano, iluminando sus zonas de oscuridad, y convergiendo con las que han sido, en esencia, coherentes con el Evangelio. Una Iglesia que ha fomentado el amor patrio a la luz del pensamiento del Padre Varela, así como de figuras laicas pero esplendentes como Martí. No me consta que haya tenido antes de 1959, menos aun, su jerarquía, metas tan claras o entrega tan íntegra a su pueblo.

A Oppenheimer, que lleva pronosticando la hora final de Castro por dos décadas, es hora de pedirle más modestia al analizar una realidad en la que ha probado estar muy errado. A la hermana Amador, que tuvo la ocasión de conocer de cerca el mismo movimiento eclesial cubano al que hoy vilipendia, la exhorto con toda humildad a meditar sobre las preguntas del profeta Isaías, 37:23: “¿A quién injuriaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz, y levantado tus ojos en alto?”